No.24

学習科学の基礎研究—プログラミングの学習が脳神経可塑的変化に及ぼす影響の教育学的考察—

コンピュータプログラムを学ぶという行為が教育的にどのような意義があるのかについては、プログラミング学習の基盤となる認知システムや神経基盤が依然不明であったことから、脳神経科学の立場から論じることは難しかった。

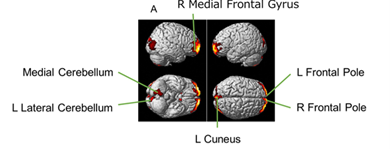

近年、学習の神経基盤は脳の構造変化を通して探ることもできることが明らかになった。そこでわれわれは、次の課題、すなわち 1)プログラミングを学ぶことで、脳は可塑的変化が生じるか? 2)生じるとしたらその部位はどこか? 3)その部位はどのような機能と関係するのか? をMRIやfMRIの画像解析により明らかにした。成果については、原著論文1)を参照してほしい。成果の一部を紹介する。半期のプログラミングの学習によって、左前頭極、右前頭極、右内側前頭回、左楔部、左外側小脳、内側小脳、右淡蒼球、左淡蒼球の8部位に有意な神経可塑的変化が出現することを世界に先駆けて明らかにした。

この結果を教育的な観点から考察すれば、例えば、前頭極は人類が最後に発展させてきた部位であり、「未知の課題の解決に関わり」かつ「粘り強くやり抜く力」と関係する部位と考えられている。また、右内側前頭回は「演繹機能」と関連し、左右の淡蒼球は報酬の量を予測し、その予測に基づいて「やる気を制御する」役割を担う部位と考えられている。これらの部位がプログラミングの学習成果と正の相関を示し、強化されることが分かった。

結論として、プログラミングの学習は目的達成機能や演繹的思考そして学習意欲(やる気)の訓練に効果があることを脳科学の裏付けから明らかにしたことになる。

生成AIが学習の道具として利用される現代において、学ぶことの原点に立ち返り、脳神経科学に裏付けされた学習についての考察が求められる。今後は、先の成果をもとに現実的な学習に近い環境での研究を進めていきたい。

1)Takeshi Hongo, Takao Yakou, Kenji Yoshinaga, Toshiharu Kano, Michiko Miyazaki, and Takashi Hanakawa. Structural Neuroplasticity in Computer Programming Beginners. Cerebral Cortex. 2022, 33(9), p.5375-5381,

https://doi.org/10.1093/cercor/bhac425, (accessed 2025-3-1)

(論文1より一部を引用)